孔祥会,男,汉族,1955年9月出生,巨野县大义镇孔楼村人。巨野县孔楼村杂技学校校长。

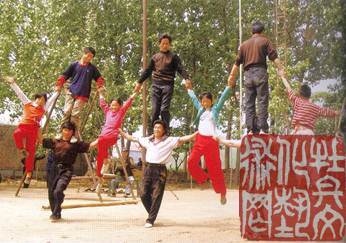

巨野大义镇孔楼村的杂技艺术,已有四百多年的历史。自明至清,孔楼杂技由初兴到兴盛,发展到现在,已成为孔楼村一项广泛性的群众文化活动,全村男女老少几乎人人都是行家里手。经过多年的实践和探索,孔楼杂技逐步形成了高、精、尖、难、奇、巧、险、新的“八字”著称的独特艺术。四十多年来培养出许多优秀演员,先后向外地输送五千多人。许多演员,不但名扬国内艺坛,且享誉国外,多次获国际大奖。至今影视界的片约邀请和国内外的商业演出不断,2004年7月,山东省文化厅命名巨野县大义镇为“民间杂技艺术之乡”。孔楼杂技已成为巨野、菏泽乃至山东的一张文化名片。

孔祥会自幼受到武术和杂技的熏陶,9岁开始习武,后又先后师从孔凡明、孔宪令、孔凡令、孔宪利等在孔楼村学习武术杂技。苦练四年成为一名集武术和杂技于一身的优秀演员。1969年,随本村杂技团奔赴东北,开始了他的演艺生涯。主要演出《扛杆》、《高车踢碗》、《单车》、《顶碗》、《爬杆》、《平台》、《水流星》、《火流星》、《晃板》、《刀门子》、《钻火圈》、高空、魔术、气功、滑稽、大武术、小武术等节目。一年后,又到江西省伊春市杂技团,先后随团到湖南、湖北、浙江、福建等省的众多市县演出,平均每年演出300多场次。

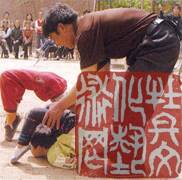

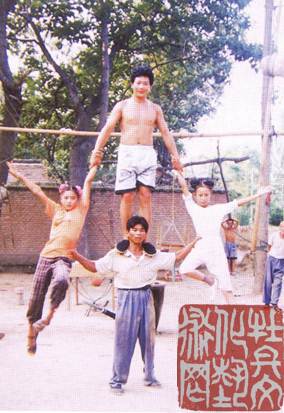

1978年,先后在孔楼村创办组建杂技学校和孔楼村杂技团,任校长、团长。自办校以来,为全国各地杂技表演团体培养、输送学生1500多名。先后编排创新了《蹬大缸》、《高车蹦楼梯》、《咬花转毯四头忙》、《扛椅》、《水流星十八滚》、《扛杆三人表演》、《扛梯》、《晃板带三层双推》、《软钢丝单车大摆柳》等高难度节目和动作,多次参加省内外汇演活动并获奖。

2002年《蹬技》、《柔术》等节目获济宁市才艺大舞台演出活动一等奖;

2004年“蹬缸”获菏泽电视台“才艺大舞台”特等奖;

2005年软功《咬花》获菏泽国际牡丹节一等奖;

2006年《蹬大缸》节目获菏泽国际牡丹节,一等奖,《蹬人》、《柔术》节目参加林交会开幕式演出获一等奖;

2007年《扛杆》获菏泽国际牡丹节一等奖,《蹬人》获山东省农村文化艺术节二等奖,获齐鲁电视台“蒂花之秀,天生我才”群众艺术展演“传统民间艺术奖”;

2008年《对手技巧》获省文明办、省文化厅举办的“谁不说俺家乡好”山东地方文艺电视大赛佳节目奖。

孔祥会硬功、软功、顶功得心应手,技艺全面,高空表演堪称一绝。尤其擅长魔术与杂技融为一体,构思巧妙,变幻莫测。善于吸收各地杂技特点,并与孔楼传统杂技紧密结合,不断创新,编排的节目在省、地各级杂技表演中获得各项奖励,在孔楼杂技的发展中起到承上启下的重要作用。

演艺生涯 酸甜苦辣——

走进巨野“杂技村”之三

巨野论坛's Archiver 论坛 › 人在他乡 ›大浪淘沙

发表于 2007-3-15

穷家孩子的碗饭

孔祥会不能忘记的是他小的时候。

小时候苦啊!

练杂技的孩子更苦!

过去,富人家谁舍得让自己的孩子从事这一行啊!都是没钱的,没有出路的,家里养不活的,给孩子找一碗饭吃。

孔祥会的家里就很穷,穷得连一双鞋子都买不起。跟着师傅练功,数九寒天,打着赤脚。父亲去接他,常是将他冻红的双脚揣进他的怀里,偷偷地抹泪。

有些家长请老师吃饭,他父亲却从来不能。一次,他父亲有事要找老师,碰上别人请老师吃饭,他就坐在门外等着,等到老师吃完了饭,他才过去说事。

孔祥会姊妹5个,8岁开始练功,先练武术,后练杂技。3年之后,就跟随乡亲到黑龙江演出,开始养家糊口。这一演就是8年,8年之后,他考到了湖南省宁乡县杂技团。当时的工资是每月28元,粮票32斤。后来由于语言不通,又回到了家乡。若干年后,又被河北省沧州市吴桥县一个杂技团聘走,再次续写他的“大篷”生涯。

说起跑江湖,客串“大篷”,很多孔楼人都经过。

39岁的孔祥海和他的妻子王香芝对此深有感触。

3月9日,他们又要踏上旅程,去青岛演出。3月7日,在孔祥海的家里,记者见到了这对杂技夫妻。当时他们正在研究“顶技”,酒杯怎样摆放更合理一些,漂亮一些。他们3岁的女儿子元坐在旁边的童车上,饶有兴趣地看着妈妈顶着花束和燃烧的蜡烛。

“刚开始训练时,鼻梁上面的肉都蹭掉一块,肿了多少天,现在好了,这里都磨成老茧了。”孔祥海指着妻子的鼻梁说。妻子是半路“出家”,嫁到孔楼以后才练的,由于年龄较大,骨骼已经定型,能练成今天这样已经不错了。对于妻子的技艺,孔祥海也很满意。

至于他的绝活,没有三年五年的功夫是练不成的。

他的绝活是“舞叉”。

一柄“飞天叉”就像粘在他身上似的,不弃不离。那娴熟的动作,那流畅的舞技,再加上飞速旋转、“叮叮”作响的叉头,任何人都会看得瞠目结舌,叹为观止。这多少有点像神话剧《仙剑奇侠传》里男主角使用的“御剑术”。

“大篷”时光

在丈夫这“豪华”的叉影里,王香芝回忆起跟着“大篷”闯“江湖”的日子。

2000年,在湖北省公安县演出时遇到了7级大风,帐篷都刮跑了。大风起后又是大雨,搭不上帐篷,他们只得淋在雨里,那个狼狈啊,“连男人都被淋孬了”。

由于是流动作业,他们是三天两头搬家。有时刚扎上帐篷,由于没有观众,就不得不“拔营起寨”,另觅他处。2001年,在内蒙古演出时,跟着赶“会”,风吹日晒不说,还受人欺负。一次,他们在一处地方买了不少西瓜,本来摊主说好保熟保甜,结果都不熟。他们找摊主“理论”,结果他们中的一个人被砍了7刀。砍人者被当地公安部门送进了监狱,被砍者不但失去了一身技艺,还落下伤残。

夫妻俩给吴桥县一杂技团打工,天南地北,到处闯荡。一次,他们从浙江到广东转移,经过一座高山,车爬到半山腰熄了火,车子的手刹坏了,眼看着车子一个劲地后退,下面就是悬崖峭壁,掉下去就没有命。几个力量大的死顶住车尾,妇女老人们抱来石块挡住车轮,总算躲过了此劫。

王香芝告诉记者,他们参加的都是一些比较正规的杂技团,是纯粹以演技为生的。他还告诉记者,现在的“大篷”生意不好做了。原因很简单,一是因为杂技开发的新节目不多,都是老一套,相反人们的欣赏水平提高了,对这些节目有点厌倦了。二是商业运作的力度不够,和商家结合得不够理想,广告含量少。

失手难受

“在台上失手了怎么办?”记者问孔祥海。

“每次失手我心里都很难受,脸上热辣辣的,不敢正视观众。”他说。遇到这种情况,老板训斥不说,自己也感到很没面子,就更加努力练习。一般情况下,失手后,当天晚上就会练到半夜,以此惩罚自己、告诫自己。

别看年龄小,今年才16岁的孔祥川也算得上一位“老艺人”了。他6岁时就跟父亲出去表演“椅子顶”,到现在已有10年的历史。一个项目练了10年,记者见到他时,他仍在练习这个项目。

他隐约记得他在台上的次失手。“当是,我一下子从椅子上掉了下来,又疼又怕又害羞,眼泪几乎掉了出来。”他说。

对于他们,观众的掌声是重要的。

只要观众有掌声,他们在台上就有使不完的劲!孔祥川大的理想就是苦练本领,将来当一个杂技明星。

相比孔祥川,他的老师孔祥会则正大展身手,他创办的杂技学校已经小有所成。他想培养更多的杂技人才,输送到全国各地。他想让他的孔楼村飞出更多的“金凤凰”。

孔楼杂技

杂技艺术在巨野的兴起,已有四百多年的历史。明万历年间,河北沧州两位艺人,来此收徒传艺。大义镇孔楼村的孔广梅首先拜师。不久,学徒大增,渐成风气,至清代更加盛行。当时学杂技者多与武术结合习练,仅孔楼就有五六个班社、出师后结班游走江湖,打拳卖艺或活动于苏、鲁、豫、皖或闯荡于江南城乡,一较大的艺班称“山东大兴棚”,由数十名技艺高超的艺人组成,名声颇大。解放初分为“孔班”和“邱班”两班。1953年“山东胜利马戏团”成立,同时还有众多艺人游串演出。十年动乱期间,表演艺术多受摧残,杂技却一直盛演不衰。演员中演艺高超的二十多人,节目有马术、魔术、车技、蹬技、爬杆、飞人、飞刀、舞狮、走钢丝等近百个惊险奇巧的节目。自上世六十年代孔楼建立了杂技学校,教学中既重视传统技艺,又大胆标新立异,本着高、精、尖、难、奇、巧、险、新的“八字”方针教学演练。四十多年来培养出许多优秀演员,先后向外地输送五千多人。许多演员,不但名扬国内艺坛,且享誉国外,多次获国际大奖。自上世纪七十年代初孔庆春随周总理赴亚洲国际贸易会上表演始,孔瑞平的“单手顶碗”1984年4月赴加拿大,1985年赴日本演出;孔丽萍的“狮子舞”、孔庆任的“顶坛子”、孔宝珠的“钻火圈”、孔忠民的“水流星”、邱德义的“扇碟子”,同于1985年11月赴美国、日本、加拿大演出。邱爱连的“体操”表演曾赴古巴、西班牙、厄瓜多尔等国表演数次,深受欢迎。至今影视界的片约邀请和国内外的商业演出不断,不久前,出访韩国和马来西亚,均载誉而归。2004年7月,山东省文化厅命名巨野县大义镇为“民间杂技艺术之乡”。盛开在巨野大地上的这株百花园中的鲜花,将更加争芳斗艳,光彩夺目。

据史料记载,孔子弟子宓子贱治单父(今山东单县),孔子过往考察行至古济水东岸吉星滩(今大义镇孔楼村一带)而驻足,观自然无穷之造化,悟天下教育之神机。吉星滩东南一带后名德化乡(今大义镇德化集村),应取自至圣之礼义道德,教化乡民,以达天下大治之意。《孔子圣迹图》载有“忠信济水”的故事,亦旁证大义镇为孔子过化之墟,早受到儒文化的灌溉。元至正甲申年间,孔子五十三代孙孔浩,迁为巨野尹,感先圣获麟绝笔之意,念泣泪沾襟之情,遂在吉星滩建至圣孔子庙,具呈奉祀,德感士民。元至正年间,孔子五十三代孙浩宇在此建“春秋书院”,后易名“大义书院”。至明洪武二年有逯、齐、陈、陶姓人家相继来此定居,以大义为村名,后起集市,故易名大义集,今称大义镇。因其历史悠久,位置优越,交通发达,商业兴隆,故素有“二巨野”之称。

巨野县大义镇是“山东省中心镇”。总面积108平方公里,辖68个行政村,11万亩耕地,7.4万人。元至正年间,孔子五十三代孙孔浩在此建“春秋书院”,后易名“大义书院”,至明洪武二年兴集市,称大义集,即今大义镇。大义镇文治久远,武风亦厚,民间杂技艺术事业兴旺发展。全镇涌现出十几所杂技学校,近20个表演团体常年巡演华夏,出访国外。他们吸纳众长,推陈出新,成就大义杂技“高、险、难”独特的艺术风格,新人新秀辈出,品牌影响俱增。迄今,该镇已为国家杂技、武术艺术团体输送专业人才2800多人,出国演出达900余人次,多次参加全国及省大型杂技比赛并连续获奖。近年来,大义镇致力于民间武术杂技文化的保护和弘扬,赋其以时代内涵和市场机制,推动杂技艺术事业的蓬勃发展。2004年7月,大义镇被省文化厅命名为“山东省民间杂技艺术之乡”。

孔楼杂技

巨野县人民网

发布日期:[ 2009-9-1 ]

一、历史渊源

巨野县大义镇孔楼村历史悠久,文化积淀丰蕴。据《巨野县村志•孔楼村》记载:元代至正年间,孔子第五十三代孙孔浩迁为巨野尹,三年后致仕请留,于巨野城南25里处吉星滩安家,并建“春秋书院”,后更名为“大义书院”。孔氏后裔遂在此繁衍生息,此庄即孔楼村。

孔楼杂技源远流长。据《巨野县志》记载:明万历年间,河北沧州两位江湖匿名武师来巨野表演武术绝技,并结合当地武术杂技艺人组成了杂技班社,演出于周围县市村庄。明末清初,巨野武风盛行。仅孔楼村就有五六个较大班社,学徒出师后,自由结班,游走江湖,打拳卖艺,活动于苏、鲁、豫、皖和江南城乡。现有据可查的代表性人物主要有;孔广梅、孔广检、孔广丽、孔广田、孔昭法、孔昭揽等。

清末、民国初年,受孔楼村影响,大义一带方圆十几里范围几乎人人都会几手。当时杂技多和武术结合习练,节目已有马叉、飞刀、流星、舞狮、马术、滚杯、刀门子、钻火圈等数十种。较有名气的艺人有;孔昭帅(1869年—1967年)、孔宪全、孔宪贵、孔广谨、孔昭真、孔宪海、孔庆洋、孔凡明、孔广仁、孔宪重、李方启等。

20世纪初期,巨野遭受大旱,民不聊生,孔楼人多外出卖艺。其中老艺人孔凡令和妻子韩仰芝辗转于大江南北,并结识了江苏省马戏团的掌班夏有祥,带出孔楼村不少青年前往学习深造杂技。随后,孔凡令又特邀江苏省杂技名家吴凤英至孔楼村担任教练。吴凤英艺名“麻子红”,杂技、武功兼修,功底深厚,尤其对杂技艺术造诣颇深,时有“盖江苏”之称。他们对孔楼村原有的武术杂技进行了规范,又创新了蹬技、顶技、晃板、晃梯、转碟、钢丝、魔术、杂耍等新式节目。因杂技表演欣赏性强,又可以借此养家糊口,由此方圆百里,爱好者纷纷慕名拜师。孔楼杂技也名声鹊起,声威大振。

建国以后,杂技艺术受到重视并有了长足发展。1949年,孔楼村成立较大的艺班叫“山东大兴棚”,有孔宪令、孔宪依、孔昭昌、孔庆常、孔庆兹、孔庆义(二天爷爷)、孔凡豪、曲爱玲等数十名艺人组成,名声颇大。后大兴棚分成两支活动,一支由孔凡令带领去南方省区,称孔班;另一支由邱振才、吴凤英领班,称邱班,活跃在山东、河北一带。1953年,以邱班为基础,由巨野县派员管理成立“山东胜利马戏团”。1955年山东省艺术团体登记时,马戏团正式列为县级专业艺术团体,更名为“巨野县杂技团”,时有各怀绝技的艺人40余名,仍有邱振才任团长,“麻子红”任业务主任。1959年巨野县杂技团被调往菏泽归地区管辖,称“菏泽专署杂技团”。1962年春,巨野县以孔班为基础,第二次组建专业杂技团,并派干部任行政团长,仍称巨野县杂技团。1968年,在时任党支部书记孔庆党的关怀支持下,孔楼村兴建起所“武术杂技学校”,首批招收学员50名,有多名老艺人施教,县文教部门为其调派专职文化教师,时任巨野县委书记的于法杰同志还出任名誉校长。1979年,杂技团在县支持下,增添了马匹并制成大棚,服装道具亦焕然一新。这个有优秀青壮年演员50余人的艺术团体,在大江南北的十多个省市及山海关外的几十个县区巡回演出。所到之处,观众如潮,赞声盈耳。这时的演员除老艺人外,名气较大的有孔庆库、孔庆常、赵加臣、孔凡红、吴金聚、陈德文、王美荣、逯颂莲、孙爱香、孔巧莲、赵华山、谷翠荣、赵爱荣、孔新红、孔秋莲、孔凡勤、孔凡银等。他们轮番演出马术、魔术、车技、蹬技、口技、爬杆、飞人、飞刀、舞狮、走钢丝等近百个惊险奇巧的节目,赢得各地观众的赞扬。

二、重要影响

1958年6月,巨野县杂技团演员孔宪利、杨翠霞在济南南郊宾馆为、朱德、陈毅等国家领导人演出,表演的《对口悬人》节目受到了一致称赞;上世纪七十年代初,孔凡春、孔瑞平曾跟随周恩来总理赴亚洲国际贸易会上为国际友人表演;邱爱莲的“体操表演”1976年赴美国、法国、前苏联、新加坡表演后又曾赴古巴、西班牙、厄瓜多尔等国家表演多次;孔瑞平的《单手顶碗》于1984年4月赴加拿大、1985年赴日本演出;孔丽莉的《狮子舞》、孔庆忍的《顶坛子》、孔宝珠的《钻火圈》、孔忠民的《水流星》和邱德义的《晃碟子》,同于1985年11月赴美国、日本、加拿大演出;孔秋芝、孔忠民、孔玉瑞等1990年赴美国、朝鲜、西班牙、梵蒂冈演出;1992年,孔秋兰代表国家赴朝鲜庆贺金日成80寿辰演出,受到金日成亲切接见;1997年邱健的《软钢丝》在华东六省杂技大赛中获“一等奖”;孔红涛、孔秋华、邱英、邱平、孔清云等曾多次出国赴俄罗斯、挪威、瑞士等国家演出,并于1997年参加香港回归慰问演出;1999年邱健、邱宝、邱红、解庆国等在美国夏威夷为爱国人士张学良表演节目并合影留念。

1959年,在山东省杂技、马术演出中,孔楼村《双层顶杆》、《钢丝骑高车》、《秋千飞人》等节目荣获一、二等奖;1965年,在山东省杂技大赛中,巨野杂技团《走钢丝》、《高车打蛋》、《落杯》、《高车蹦楼梯》等节目,荣获银牌奖;1986年,在山东省杂技比赛中,孔瑞平表演的《顶碗》获一等奖,王慧霞表演的《蹬桌子》获二等奖;1997年,在华东六省杂技大赛,邱健的《软钢丝》获一等奖;孔庆涛表演的《转台叠椅》于2002年8月获得第四届全国青少年杂技比赛银奖,2004年7月荣获第六届全国杂技比赛华东区金奖,2005年2月在第17届蒙特卡洛国际杂技节比赛中获得高奖——金K奖;2007年,在山东省首届农村文化艺术节中,孔楼杂技节目《蹬人》荣获银奖。

自上世纪60年代以来,全县以孔楼为中心的杂技学校愈办愈多愈大。一批批杂技优秀人才迅速成长,外地艺术团体纷纷前来选拔演员。迄今为止,全县先后组建杂技学校50多所,累积向外输送演员5000余人。他们遍布全国二十多个省、直辖市、自治区的各大杂技艺术表演团体、专业院校和影视基地,出国演出者达1000余人次,仅孔楼村就有近200人长期在海外定居和演出。《齐鲁英豪》、《水浒》、《杨家将》、《浪子燕青》等众多电影电视剧争相来孔楼邀请演员。江西赣州、浙江衢州、济南、泰安、深圳、广州等全国20余家专业杂技团,都以巨野县创造和创新的杂技节目为看家节目。国家及省级媒体对巨野杂技艺术颇多青睐,《体育报》曾用四国文字发布相关新闻报道,《大众日报》、《齐鲁晚报》、《菏泽日报》、《牡丹晚报》、山东卫视、齐鲁电视台、菏泽电视台等媒体均予以重头报道。2004年7月,山东省文化厅命名巨野县大义镇为“民间杂技艺术之乡”。