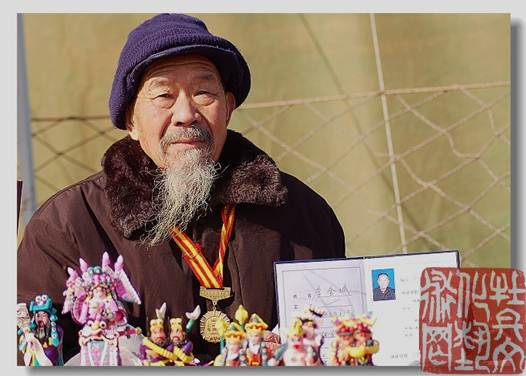

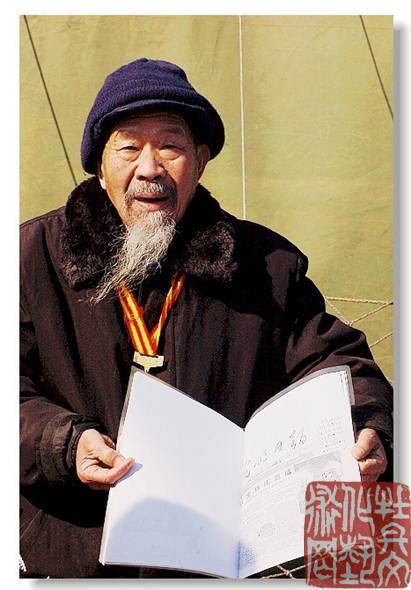

李金城,男,1932年出生于菏泽解元乡,艺名“面人李”。河南省民间工艺美术大师,曹州王派面塑正宗传人。

曹州面塑历史悠久,初只是用来替代活物、瓜果当做祭品,明清时期,已作为单独的艺术形式而存在。清咸丰时期,曹州已形成多个面塑村,匠人众多,技艺超群的有王清源、郭湘云、贺胜、杨白四等人。

1946年,14岁的李金城到上海随叔父、上海有名的“面人阿三”李新发学艺,传承曹州面塑“王派”技法,两年后在城隍庙一带有了立足之地。后又拜面塑名师李俊兴为师,并得到北京、上海等名家指点,18岁时已独自摆摊卖艺。此后他凭借自己精湛的面塑手艺走南闯北,所到之处无不备受尊崇。

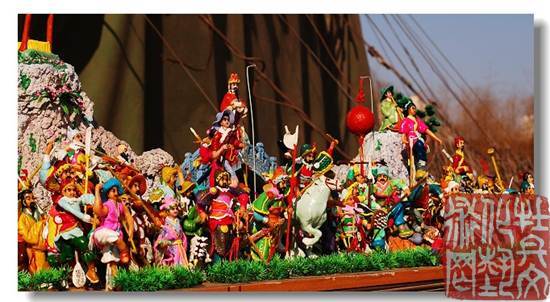

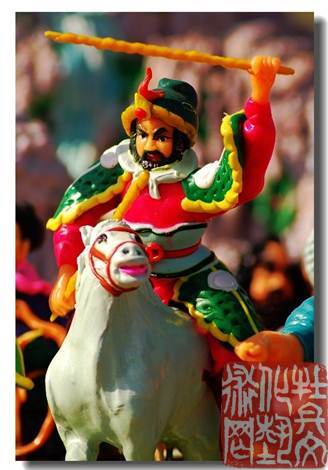

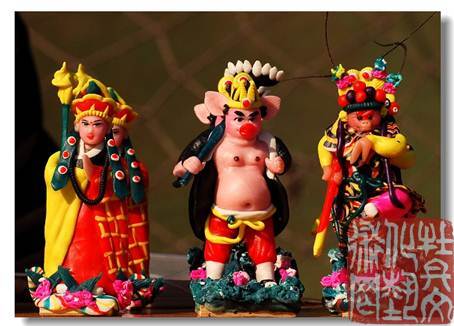

李金城的面塑题材多取材于传统民间故事、历史典故、神话故事等,捏制手法娴熟、做工精细、色彩热烈、艳而不俗,作品惟妙惟肖、栩栩如生、远销欧美、东南亚及我国港、澳、台等国家和地区,受到中外友人、学者和广大群众的普遍好评,山东“面人李”享誉中外。

李金城的面塑创作成绩骄人,曾多次参加全国性和省市级民间艺术展览会并获奖。1988年,他的作品“八仙过海”在河南艺术节上荣获一等奖。1992年,在菏泽首届牡丹花会上的参展作品获一等奖。2008年,其作品在洛阳市“河南省工艺美术大师作品展”中获金奖。多年来,国家、省、市新闻媒体累计报道其人、其事、其作品达三百余次。《建设》英文版、《民间报》海外版、长春电影制片厂《新闻记录》曾专题介绍他的作品,其传略和作品还被《当代工艺美术大观》收录。

2009年,在国家公布的第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中,李金城名列其中,与上海的赵艳林、北京的郎志丽并列成为我国南、北、中三大国家级面塑艺术的领军人物。

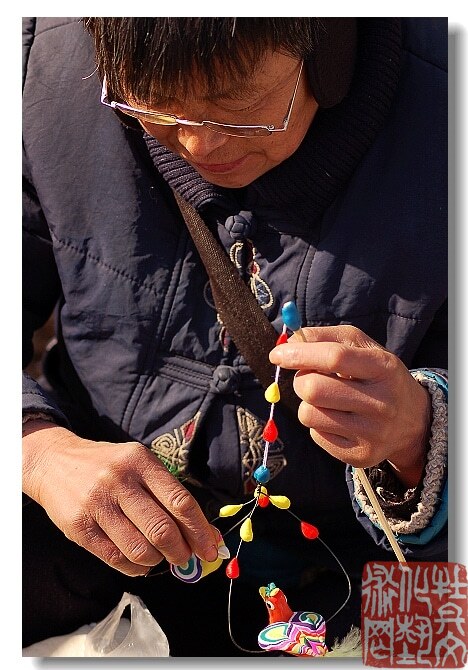

为使曹州面塑后继有人,李金城将其技艺传授给了其子女李传景、李传兴、李菊芳等人,并带出了多名弟子。

李老师的学生在制作面人

相关链接

一双巧手塑神奇——

记国家级非物质文化遗产面塑艺术传承人李金城

菏泽网 作者: 马琳 李金城 2009-11-18

他生在菏泽、长在菏泽却誉满河南;他是一位民间艺人,却拥有工艺美术学会副会长、洛阳民间工艺美术学会会长等头衔;他有一双巧手,六十多个春秋走南闯北,用一个个面团塑造了无数传奇故事;他是一位外表普通的老人,却让每一位见过他的老外惊叹不已。今年5月,在国家公布的第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中,他成为国家级的面塑传承人,与上海的赵艳林、北京的郎志丽并列成为当前我国南、北、中三大国家级面塑艺术领军人物。他就是我市牡丹区吕陵镇郭西堂行政村李堂村78岁的李金城老人。

天下面塑出曹州

金秋十月,记者有幸采访到从洛阳回家小住的李金城老人,提起面塑的渊源,老人打开了话匣子。他告诉记者,初面塑是祭天地、敬鬼神时,用白面做出动物、瓜果、蔬菜等样式的蒸馍作为供品,并在其上刷上各种面色,称之为“花供”,后来逐渐形成习俗,逢年过节、婚丧嫁娶以及其它喜庆时日,都要用面捏制一些鸡、鸭、鱼等以示庆祝。如果要追溯面塑体载是如何发展到人物,就不得提到江西弋阳的王清源、郭湘云。听上辈老人讲,清朝咸丰四年(1854年),二人到曹州学艺,与当时好的花供艺人贺胜、杨白采合作,用可塑性较强的白面和糯米面为原料,蒸熟后染成黑、白、蓝、绿、红、黄、紫等颜色,结合不同的捏制技巧,将面塑作品发展到人物,创出了新一代的面塑品种。随后,四人广收门徒,传授技艺,曹州的面塑走向大江南北,曹州便成了面塑艺术的发源地。20世纪初期,曹州就出现了技艺超群善捏文官风雅的李俊兴和善塑武将英姿的李俊福,当时被誉为“文武二李”。李金城24岁时,曾随李俊兴到济南美术社工作。目前,国家级的面塑传承人只有三位,北方以郎志丽为代表,其父郎绍安曾到曹州学艺,南方以上海的赵艳丽为代表,中原一带则以李金城为代表人物。

为生计走南闯北

李金城生于1932年12月,父亲和叔父都会面塑。解放前,为了生计,我市的面塑艺人都是挑着担子走南闯北,来养活一家老小。李金城14岁就随父到上海营生,17岁时,他的面塑技艺已相当成熟。老人至今记得,在上海的城王庙,他与当时有名的面塑艺人侯玉山、马凤明等同时摆摊,尽管他的摊子位置不好,但生意还是相当红火。1954年,跟着当时支援农村的时代步伐,李金城回到了老家。1956年,在国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的历史背景下,在李俊兴的带领下,他和李俊兴的儿子李芳格、李凤亭、赵继忠等,在菏泽城内成立面塑社,1957年李金城随面塑社迁往济南。这时的李金城,面塑技艺已达到了专家级水平。1958年,李金城被调到哈尔滨美术厂,月工资达到66.8元,享受的是专家级待遇。1962年,随着下放运动的开始,李金城又回到了老家,原菏泽县美术厂厂长李传幸慧眼识才,让李金城进厂当了老师。他塑造的《黛玉看西厢》、《穆柯寨》、《三打祝家庄》等十几种出口样品,在广交会上深受欢迎。由于面塑干裂和霉变的缺陷没能很好攻克,后来,美术厂下马,李金城只好重闯江湖,四海为家。当时正刮大割资本主义尾巴之风,厂长李传幸爱惜人才,为了保护李金城,便为他以二轻局的名义开了一封保留信,信上说李金城是传统保留项目中的保留人才,所到之处请予以照顾,别当“资本主义”给抓走。从此,这封信就成了李金城的护身符,伴随他走南闯北。

年过半百誉满河南

上世纪80年代,李金城落脚到洛阳,随着改革的春风,年过半百的李金城也迎来了事业上的成功。他为外宾表演面塑,几团花花绿绿的面,经他捏、搓、揉、掀、切,一个惟妙惟肖、栩栩如生的人物便跃然眼前,观者唏嘘不已。李金城在江湖上闯荡多年,他多学、多看、多想、多练,抓住人物的特点,吸收了其他艺人的精华部分,还融入了自己的体会和理解。他塑造的民间神话传说、历史故事中的人物,个个栩栩如生、神态逼真。多年的摸索和总结,李金诚创造出了新的面塑形式——浮雕面塑,让每一个人物都鲜活起来。在面塑的材料上,他找到了白面与糯米面的比例、防腐剂的多少以及色彩调和的诀窍,保证了捏出来的面人能长久保存,大大拓展了面塑艺术的形式语言和市场价值。

1984年,在河南省民间艺术展览会上,他的作品《关公读春秋》被转收到北京艺术馆展览。1986年12月加入工艺美术协会任洛阳民间艺术副会长;1987年2月加入书画研究会任委员;1987年5月建设创文版第515期二版全英文介绍了他及他的作品,并配有多幅相片;1988年12月,他在作品《八仙过海》在河南艺术节上荣获一等奖。他的作品曾被中央电视台拍过专题片,《人民画报》海外版曾用两版的篇幅介绍了他的面塑艺术及作品。1989年李金城到深圳锦绣中华民间一条街表演面塑,3年后,李金城又重返洛阳,在洛阳牡丹大酒店为中外宾客表演面塑艺术至今。

祖传艺术代代相传

为了发扬光大面塑这一传统艺术,李金城打破了过去收徒的一些禁忌,他收了很多弟子,各行各业的都有,只要你想学,他就会教,比较优秀的就有100多人,有的在北京、上海等高级宾馆里做面点师,把面塑艺术融入到了餐饮行业。而让他骄傲的弟子应该是他的女儿李艳芳,在面塑方面很有天赋,已取得不少成就,现在他的俩孙子也开始学习面塑。今年牡丹区文化局将李金城纳入第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人上报获得批准,为我市的面塑行业赢得了发展机遇。78岁的李金城现在每天还坚持创作。“只要大家喜欢,我就一直捏下去。”李金诚笑呵呵地告诉记者。

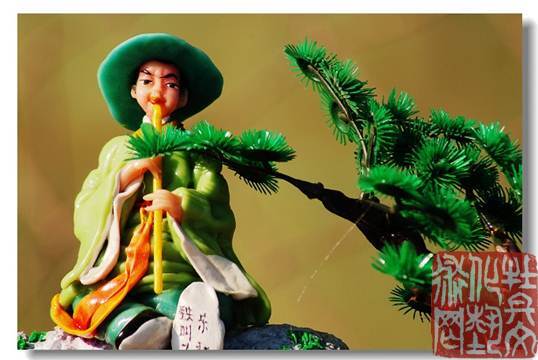

曹州面人

曹州面人是一种民间传统手工造型艺术。它以细小麦面和江米面为主要原料,加入适当的颜料,分别和成不同色彩的面团,用锅蒸熟后再配上适量防腐、防蛀、防干剂等。然后借助于批刀、塑刀、小剪刀、梳子、骨簪、花纹、印章等工具,用手捏制成各种各样的栩栩如生的塑像。它制做精巧,形象逼真,是富有观赏价值的艺术珍品。2008年6月3日,曹州面人被国务院列为国家级非物质文化遗产名录。

简介

曹州面人(寿星)

菏泽古称曹州。曹州面人早起源于马岭岗镇穆李村(今属菏泽市牡丹区)。它是在古代祭天地、敬鬼神的“花供”基础上发展起来的。相传早在尧舜时代,地处黄河流域的菏泽就常因黄河决口,天灾人祸几乎不断。人们为了祈求风调雨顺,用面捏成猪羊,代替活的动物供奉神灵,即所谓的“花供”。这就是曹州面人中早的面塑艺术了。

“天下面塑出穆李”。数千年间,当地面塑历经沧桑变幻,几度沉浮兴衰。据碑文记载,清咸丰二年(1852年)江西弋阳的米塑艺人王清原、郭湘云来到穆李村,与当地的花供艺人郝胜、杨白四合作,把米塑与花供技艺结合起来,形成了今天的“曹州面人”。从此,曹州面人脱离民俗功用,成为一种集观赏和把玩于一体的民间工艺品。

在面塑艺术的发展过程中,穆李村面塑艺人走南闯北,影响全国,逐渐形成了三大流派,即山东菏泽的李派、北京的汤派、上海的赵派。三派各具特色,而菏泽市李派一直独占鳌头,其代表人物先后有李俊兴、李芳清、李金成、时振山、穆绪建、李双虎等。2008年6月3日,曹州面人被国务院列为国家级非物质文化遗产名录。

曹州面人

历史溯源

曹州面人早起源于曹州(今菏泽市牡丹区马岭岗镇)穆李村。它是在古代祭天地、敬鬼神的“花供”基础上发展起来的。相传早在尧舜时代,地处黄河流域的菏泽就常因黄河决口,天灾人祸几乎不断。当时,人们为避灾祸、求平安,常捕杀猎物,敬天地、求神灵、祭奠列祖。后来为了节约,便用面粉调和后捏成猪、羊,代替活物,即所谓的“花供”。这就是早期的菏泽面塑。到了唐代便出现生面塑、熟面刷色塑和熟面染色塑三种。

“天下面塑出穆李”。据《面塑碑文》记载,1852年(清咸丰二年)江西弋阳的米塑艺人王清原、郭湘云游艺菏泽,来到穆李村,与当地的花供艺人郝胜、杨白四合作,把米塑与花供技艺结合起来,形成了今天的“曹州面人”。采用可塑性较强的白面和糯米面为原料,染成黑、白、蓝、绿、红、黄、紫等多种颜色,由塑动物、瓜果发展到塑人物,使面塑初步形成艺术品。从而使面塑艺术大大提高,随后广收门徒,传授技艺,于是穆李庄一带便成为菏泽面塑艺术的发源地,至今盛行不衰。

艺术特色

曹州面人是一种民间传统手工造型艺术。它以细小麦面和江米面为主要原料,加入适当的颜料,分别和成不同色彩的面团,用锅蒸熟后再配上适量防腐、防蛀、防干剂等。然后借助于批刀、塑刀、小剪刀、梳子、骨簪、花纹、印章等工具,用手捏制成各种各样的栩栩如生的塑像。由于它制作精巧,形象逼真,逐渐形成一种富有观赏价值的艺术珍品。曹州面人历史悠久,闻名全国。“天下面塑出穆李。”据碑文记载,清咸丰二年江西弋阳的米塑艺人王清原、郭湘云来到穆李村,与当地的花供艺人郝胜、杨白四合作,把米塑与花供技艺结合起来,形成了今天的“曹州面人”。逐渐地,“曹州面人”脱离成为一种集观赏和把玩于一体的民间工艺品。除了它生动形象、粗犷、豪放、乡土气息浓的艺术风格外,“曹州面人”的持久保持期,也是其另一魅力。

曹州面人

发展过程

曹州面人深受广大群众特别是儿童的喜爱,艺人们作为副业活动,在春节期间或农闲时赶集串乡,随捏随卖,养家糊口。后来从此艺者愈来愈多,流传到曹州及周围地区,开始以面授技艺兴家立业。他们云游全国各地城乡,以致出国卖艺。

到1908年前后,李朝训等人的面塑艺术,已驰名曹州府,并传艺给侄儿李俊月、李俊和、李俊兴、李俊福、李新起等数人。其中李俊兴、李俊福技艺超群,由于李俊兴善捏风流仕女,李俊福善塑武将英姿,被誉为“文武二李”。自1920年起,李俊兴、李俊福及师兄弟十余人,多次离家去上海、厦门、广州、香港捏塑面人,并出国到菲律宾、马来西亚、印度等国卖艺;1926年9月~1927年6月,李俊兴先后去过老挝王宫、泰国王宫表演面塑,受到赞扬。1928年,李俊兴、李俊福、常天绪、李本化、李本纯等十多人去新加坡,后来,常天绪、李本化、李本纯等长期留居新加坡,经营面塑艺术;1931年,李俊兴去莫斯科表演面塑,深受国际友人的欢迎,至此,菏泽面塑逐渐形成一种独特的艺术,驰名全国,声扬世界。

1956年,李俊兴和其子李芳格、侄儿李清芳及李金城、李凤亭、赵继忠等,在菏泽城关成立面塑社。1957年迁往济南。1958年李芳清到中央美术学院深造。此后,面塑艺术得到新的发展,并涌现了一批技艺精湛的高手。1982年3月至5月,李芳清跟随山东工艺美术代表团访问澳大利亚,在总理府捏塑的袋鼠,受到热情赞扬。1983年,李金成的作品《穆柯寨》、《麒麟送子》,随河南民间工艺美术作品展览会在日本展出,受到称赞,他的作品还多次在电影中得到展示,并作为官方礼品赠送给外国友人。李金成的长子李全景在西安,三子李全兴和女儿李艳芳在洛阳从事面塑制作,均取得了突出成就,受到美术界的重视和好评。1983年曾应邀在日本驻华大使馆捏塑面人半月之久,云南西双版纳景区为外国游客捏塑面人。1997年,李芳清又随潍坊代表团出访德国表演面塑艺术。菏泽面塑已发展到一个新的水平,先后发明了有声面塑和动态面塑。后来,又出现精致小巧的盒装组塑和有机玻璃密封包装面塑,成为高档工艺美术品,打入国际市场,深受外国友人欢迎。另外,还有为外宾当面塑像的写生面塑,亦为争得了荣誉和外汇。

主要传承人

曹州面人(作品)

在面塑艺术的发展过程中,穆李村面塑艺人走南闯北,影响全国,逐渐形成了三大流派,即山东菏泽的李派、北京的汤派、上海的赵派。三派各具特色,而山东菏泽李派一直独占鳌头,其代表人物先后有李俊兴、李俊福、李芳清、何晓铮、穆绪建等。

李俊兴(1895年—1979年)是一百多年来穆李村面塑贡献大、名声响,手艺绝的面塑名家。1935年,李俊兴改进面塑制作工艺,解决了面塑作品虫蛀、干裂问题。1956年经省批准,以李俊兴为主任,成立“济南面塑合作社”,承接了面塑史上次大宗出口业务日本10万套“西游记”面塑订单。1957年李俊兴荣获“国家工艺美术老艺人”称号,1959年11月李俊兴出席了省“文代会”,加入了美术家协会并当选为山东省美术家协会理事。

李芳清(1930年3月30日—2005年8月15日)是李俊兴的侄子,也是其得意门生。1958年进修于中央美术学院,得到刘开渠、张仃等名家指导。1979年8月在人民大会堂参加全国工艺美术艺人创作设计人员代表大会,受到国家领导人华、、、邓颖超、接见。上世纪80年代后多次出访澳大利亚、瑞士、德国等。1995年荣获联合国教科文组织和民间文艺家协会授予的“民间工艺美术家”称号,成为我国面塑界位获此殊荣的艺术家,从此“面塑人”的雅号便不径而走,名扬天下。

传承意义

曹州面人

发源于古曹州穆李村的曹州面人面塑艺术,是乡土文化的重要代表,具有造型概括、简练生动、形象逼真传神、比例夸张适当、色彩艳丽单纯的特点,与的大写意国画艺术有异曲同工之妙,具有很高的艺术研究价值。

曹州面人具有民间艺术造型简约粗犷生动的特征,具有很强的亲和力和极广的受众面,且简单易学,易于普及,是民间艺术百花园中一枝艳丽多姿的奇葩,具有长久的生命力,深受广大人民群众的喜爱,具有极高的欣赏价值。

曹州面人作为一种艺术品,不但在国内拥有广阔的市场前景,而且曾被国家组织外销,为国家赚取了大量外汇。不论是过去、现在还是将来,高水平的面塑作品都有极高的经济价值。

曹州面塑艺人的传承谱系

曹州面人已有上千年的历史,由于河水泛滥等天灾人祸,导致清咸丰以前的面塑艺人背井离乡,流落四方,姓名难已确考。自清咸丰二年近代曹州面人才有文字记载,面塑名家大多来自城西南的穆李村,此村也被誉为“天下面塑村”。现以郝胜、杨白四、王清源、郭湘云为一世,就曹州面塑艺人的师承脉络及曹州面塑艺人的传承谱系简略说明。

| 代别 | 主要 传人 | 出生 年月 | 传承方式 | 学艺 时间 | 当代佼佼者 面塑艺人 |

| 一世 | 郝 胜 杨白四 王清源 郭湘云 | 1821 1819 1829 1831 | 世家传承 | 1831 1829 1839 1839 |

|

| 二世 | 杨玉林 段文干 | 1869 1871 | 师徒传承 | 1884 1886 |

|

| 三世 | 李俊兴 | 1895 | 师徒传承 | 1904 | 李俊福、李新发、李玉堂 |

| 四世 |

李芳清

| 1930.3 | 世家传承 | 1940 | 李芳格、何晓铮、李金城、李俊金、马凤明、穆绪竹、 |

| 五世 |

| 1961.11 | 师徒传承 | 1980 | 时振山、李永梅、李芳量、李进亮、杜新明、李双虎、穆银虎、陈素景、 |

| 六世 | 穆金生、穆明芳、李 燕 |

| 师徒传承 |

| 李效普、候泽霖、常永安、穆铁成、李红亮 |

来源:(http://blog.sina.com.cn/s/blog_68eb73ab0100jieb.html) - 面塑传承普-五世代表杜新明等_杜新明_新浪博客