冯守坤, 男, 汉族,出生于1935年1月,定陶县张湾镇后冯村人。2008年12月, 被评选为定陶皮影市级代表性传承人。

1939年—1958年,随第五代传人冯瑞荣(其父)学习表演皮影戏(俗称表演为“拿人”)。

孩子们对皮影戏的喜爱让冯守坤看到了更多希望

1958年至今,以第六代传人之身份在鲁西南及周边地区率冯氏古影班流动演出。定陶皮影(又称古传皮影戏)在道光年间发源于定陶县张湾镇后冯村,距今已有近200年历史。

据冯代族谱记载:从一代传人冯玉濮和堂兄冯玉福、冯玉坤始创古传皮影班,传至今日至冯守坤已历六代,冯守坤是定陶皮影主要传承人之一。冯守坤4岁起随其父冯瑞荣学习皮影之“拿人”表演艺术,20岁时已能独立掌握全部的皮影拿人艺术的所有技巧。足迹遍及鲁西南周边县市及江苏、安徽、河南等省,主要是在陇海铁路沿线一带流动演出,所领班社人员大都在十五、六人之间。

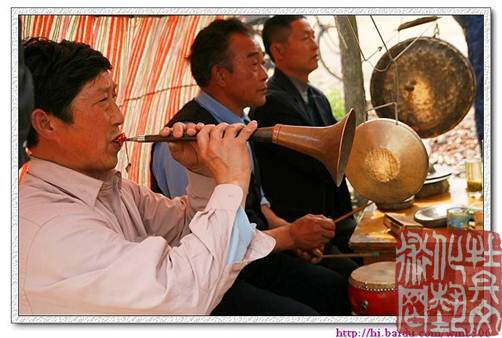

冯守坤所继承的冯氏皮影表演具有源发性,在山东皮影中独树一帜。冯守坤格守祖训,始终坚守着古传皮影的演出技巧。冯氏皮影操巧妙,所用皮影虚、实、暗线别具一格,再加之祖上留下来的传承艺诀,表演越发显得丰富多彩。延用至今已近200年的古影箱古朴明亮,在幕后中央配以海碗吊灯,一灯多捻,明晃照人(皮影),使影人与幕布间形成强烈。冯守坤拿人(表演者)技巧熟练,动作灵活有致,收放有形,再配以生动粗旷的民间音乐伴奏相间,演出情形生动火爆。他继承了冯氏家班传流下来的剧目多达二、三十部,大多是连台本戏,可连续演出月余。除拿人、演唱技巧外,冯守坤的道白更是吸收了鲁西南地方方言和民歌俗语的风格,韵味独特,悠扬宛转,深受农村观众喜爱。上世纪五、六十年代,冯守坤还跟随家班,先后在省城济南演出皮影戏,并由省里发放演出补助。

文革中,定陶皮影受到冲击,原有的千余套影人大多散失,冯守坤千辛万苦,记录下所有演出曲目,收藏保存了250套影人。

相关链接

定陶皮影不是传说是寂寞

2011-06-07 来源: 菏泽日报

一张暗淡的幕布,一段远去的声音,一个个鲜活的偶人和沙哑的唱腔,都随着记忆变得愈加斑驳。作为国家级非物质文化遗产的定陶皮影,正由一度的辉煌与繁荣开始变为陌生——

定陶皮影:不是传说是寂寞

菏泽网讯 曾经,它们是为鲜活、有生命活力和原生态性质的文化景观;如今,它和其他许多处于消亡边缘的民间艺术一样分外寂寞。沧海桑田,人事已非。定陶皮影这门曾经给无数的人们带来过快乐的古老艺术,究竟境况如何?他们到底还有多长的路要走?

失落之惑

日前,记者慕名来到定陶县张湾镇后冯村。刚进村头,几位老人便热情招呼我们:“来了?看一出地道的皮影戏吧。”

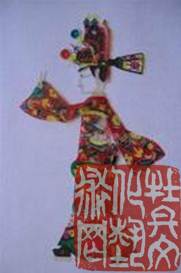

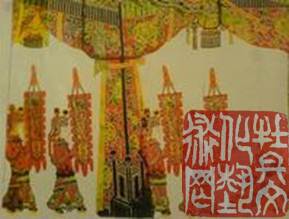

乐曲欢快响起。孙悟空、白骨精陆续登场,唱念做打,把一个脍炙人口的《三打白骨精》演绎得活灵活现,令人拍案叫绝。灯光将驴皮制成的道具人物的投影打在幕布上,艺人在幕后双手操纵,边舞边唱。幕布上的皮影色彩鲜亮,晶莹剔透,巴掌大小的人物色彩绚丽,动作流畅,栩栩如生。

后冯村是定陶皮影的发源地,相对于山东其他地方皮影的近乎说唱艺术而言,定陶皮影则近乎地方戏曲,在山东皮影艺术中独树一帜。清末期间,该村的冯氏先人受剪纸艺术的启发创始了皮影,至今已传6代。现在的掌门人冯守坤,自4岁起就跟随祖父、父亲开始学演皮影,现已75岁高龄。

“现在,会耍两下的人太少了,我们又顶老又顶小。”见到记者,冯守坤的句话就显得格外无奈,“现在也没人愿意学这东西了,一是太吃苦,二是没钱挣,也就形成了恶性循环,没人愿学,就没有人唱。没有人唱,听众也就越来越少了。”

“皮影戏确实太寂寞了!”该县文化局负责人告诉记者,作为定陶民间文化精髓之一的定陶皮影在地方文化舞台上明显寂寞,因为专业演员青黄不接导致没有专业演出团,也没有演出场地,就算是当地群众也鲜见定陶皮影的“美丽尊颜”。

据了解,从二十世纪80年代后期开始,受现代影视媒体等新科技和流行娱乐形式的冲击,皮影演出市场逐年萎缩,定陶皮影的传承和发展也处于濒危境地。原有的1000多套皮影,仅剩下250余套,大多数皮影己褪色破旧。由于传承复杂,收入低,年轻人大都不愿从事皮影表演,植根于这片文化土壤上的皮影艺术逐渐枝疏根稀,举步维艰,与许多其他传统民间文化一样,处于消逝的边缘。

后的守望者

“皮影戏现在没有市场,很多年轻人都不愿意学。可如果定陶皮影在我们这一代失传的话,那就太可惜了。”冯守坤告诉记者。

如今,在后冯村,能耍皮影的艺人已越来越少了,但皮影在这里依然有深厚的根基,尤其是老皮影艺人对皮影戏还怀有深厚的感情。冯守坤就是其中的一位。

“我现在日思夜想的就是,让皮影艺术重新发扬光大。”作为第六代掌门人,冯守坤仍然希望定陶皮影会有东山再起的一天。

冯守坤回忆说,皮影戏起先是祖先自娱自乐的一种玩具,见观者众,颇具经商头脑的祖先便找了一个拉弦的老师,走街串巷进行演出,生意甚好。经过一百多年的风风雨雨,直到上个世纪30年代,一个像模像样的皮影戏剧团才算成立,成为冯氏家族赖以养家糊口的一种生存方式。冯守坤从小得到父亲和戏班子里其他演员的精心,到十几岁的时候,就已经能在戏班里独当一面。

进入80年代以后,随着影视娱乐的逐渐普及,皮影戏的市场越来越小,一些演员见在皮影戏班不能挣钱,便加入了外地的戏剧团,定陶皮影戏剧班随之解散。从此,这些皮影人物造型也被冯守坤压进箱底,偶尔没事时才拿出来晾晾,以防虫蚀。碰到哪天高兴了,他便叫上村里的几个皮影戏班老友,在一起唱上“一缸子”,引来一群大人孩子跑来看风景。

近年来,随着国家对非物质文化遗产保护力度的不断加大,定陶皮影再次引起外界关注。国家和省里的皮影专家先后登门造访,对冯守坤放了几十年的一件件皮影作品爱不释手,啧啧称赞。这时,一些文物贩子也打起了定陶皮影的主意,他们辗转来到冯守坤的家,说愿意出高价购买定陶皮影,但被冯守坤当即拒绝了。冯守坤说,这是祖宗给留下来的遗产,给多少钱都不卖。

寂寞中等待春天

2008年6月,一个爆炸性的新闻在后冯村传开,定陶皮影在成功申报省级非物质文化遗产之后,又成功列入国家级非物质文化遗产公示名录,整个后冯村沸腾了。

成为非物质文化遗产并受到保护,对于定陶皮影来说意味着什么?意味着今后还有很长的路要走。

冯守坤目前感觉困难的依然是传承问题。一方面是传承人越来越少,年龄越来越大,加上过去都是口耳相传,家族传承,没有留下多少文字记录和资料。但令冯守坤感到欣慰的是,好在自己有点文化,便把这些唱词都用文字整理下来,几年下来整理了5大本,这为后人学习、研究皮影戏留下了一笔宝贵的财富。

另一方面,现在想找到既对皮影戏感兴趣,又能耐住清贫和寂寞,同时又有能演能唱潜力的年轻人很难。同时,皮影戏的市场严重萎缩,过去文化娱乐很少,婚丧嫁娶都离不开皮影戏,现在娱乐方式增多,皮影戏要融入生活,走入市场,难上加难。尽管自己肩负的责任重大,冯守坤却坚持要保存和传承好定陶皮影。他说,一定要将定陶皮影的表演绝活尽快传给子孙。

但冯守坤毕竟只是个人,皮影戏的保护和传承绝非一己之力可完成。定陶县委、县有一系列的措施和打算。

为了更好地做好皮影戏的非遗保护,该县进一步明确皮影戏保护的工作目标和措施,拨付专项资金,为传承人和传承基地提供更好的生存环境。去年以来,该县先后录制了《定陶皮影的春天》、《落满尘土的皮影》、《定陶皮影:光影间跳动的精灵》等专题影像资料,组织老艺人对定陶皮影戏传统剧目进行排练、录音、录像工作,并对所有唱词、曲谱进行整理、记录、备案。在此基础上,该县还为皮影戏团添置了幕布、音响、演出服装以及各类道具,组织他们走进省市大剧院参加各类文艺演出。

该县文化界有关人士认为,皮影戏发展还要鼓励现有的皮影戏传承人创作新作品,特别是要吸引年轻人加入进来,希望他们能够发展创新,加入时尚元素,这样才能更有生命力。目前,县里正加大对皮影戏的扶持力度,特别是产业扶持力度,力争把皮影戏做成一项重点文化产业。

文/图 通讯员 孔 涛 张广亮 记者 刘卫国

皮影传人冯守坤的故事

发布日期:2010-01-17 来源:特产网 作者:SystemMaster

冯守坤生于1935年,党员,自4岁起就跟随祖父、父亲开始学演皮影戏,曾任过多年的村干部。冯守坤说,冯氏先人善于剪纸做画,于明朝年间迁居定陶。约在1821年,冯玉濮、冯玉福受剪纸艺术的启发始创了皮影,到他这里已经是第6代了。皮影戏起先是祖先自娱自乐的一种玩具,见观者众,颇具经商头脑的祖先便找了一个拉弦的老师,走街串巷进行演出,生意甚好。经过一百多年的风风雨雨,直到上个世纪三十年代,一个像模像样的皮影戏剧团才算成立,成为冯氏家族赖以养家糊口的一种生存方式。

剧团由一块幕布、几百块人物、房屋、花草、动物、器械皮影造型,一个声乐班子和五六名演员组成,共20多人。皮影多上演历史演义戏、民间传说戏、武侠公案戏、爱情故事戏、神话寓言戏等,大多以《封神演义》、《西游记》中的故事为主要内容,大部分剧目流传至今。不仅如此,他们还自己编写了一些民间故事。所用布幕,多用生绢、生丝布,桐油滤过,灯光用海碗吊灯,一灯多捻,明晃照人。乐队以板胡为主奏乐器,文武场齐全。仔细观看这些皮影,全部是由牛皮制作,头身分离。既有阴刻,也有阳刻,刀法大胆,工艺娴熟。阴刻多为圆眼睛、疙瘩鼻、额头饱满,冠饰后移幅变大,显得有神采。阳刻多为平长细眼,小嘴巴、直鼻梁,显得平和大度。旦角多用阳刻,那全侧面的外轮廓线极富弹性,悬鼻、高额、小唇、一弯细眉和凤眼直连云鬓。透过镂空而留下的外轮廓看其五官的造型细线,使人能感受到古代青年女子“面如傅粉一般同,唇似丹朱一点红”的极尽娴雅之态。净角多用阴刻手法,其眼、眉、鼻、嘴的笔法刀法大胆、夸张,变化多样。有的造形“巨口獠牙,口放霞光千道”,粗犷,酣畅。一般影箱有七八十个身段,上百个以上的基本不重复的头部造型,如净角形象光是眼眉部分的变化,一幅影箱中至少有五六十种之多,充分表现出了人物造型的基本特征。同时在人物刻画上吸引了历代壁画、雕塑、画像石等艺术成分,创作出的一幅幅皮影,让人看后叹为观止,充分表现了冯氏先人在绘画、雕刻方面精妙绝伦的艺术功力。

冯守坤的任务,主要是在唱戏时使各类皮影在幕布上动起来,在他们皮影界这叫“拿人子”,这也是皮影戏能否演好的关键之所在。冯守坤说,要拿好“人子”,你不仅要熟悉每一部戏剧,清楚每个人物何时出场,配啥背景,还要根据剧情、人物的唱腔、音乐的节奏配上准确的动作,这样,皮影戏看起来才栩栩如生。在演戏时,为了准确及时,冯守坤总是事先根据剧情里的人物出场顺序,把一个个皮影摆好,等到该这个人物出场时,冯守坤随手拈来,在幕布上两手齐动,上下翻飞。由于工作的需要,我多次在现场看过冯守坤表演皮影戏,只见他扎着马步,弓着腰,目不斜视,身体随人物左摆右晃,口中念念有词。在冯守坤的操作下,只见一个个人物在幕布后面唱、念、做、打,亦真亦幻,毫发毕现,栩栩如生。通常的情况是,演员在一边唱着,冯守坤在幕布后小声哼哼着,全神贯注,如醉如痴。一场戏下来,冯守坤常热得满头大汗。有时碰上剧情复杂的戏,冯守坤还需要一个配手,帮着他拿拿器械,做做配音,但大多数时候是冯守坤一个人在那里独舞。

冯守坤说,在各类皮影的动作中,难掌握的是人物的动作了。生、旦、净、末、丑,人物不同,其动作特点也不同。这既靠老师言传身教,也靠自己细心体会,耐心琢磨。在当年走街串巷跟着祖父和父亲表演皮影戏时,开始是父亲表演“拿人子”,冯守坤在一旁看。看得次数多了,冯守坤就也想表演表演,可父亲从来不许。难怪父亲,要知道一个20多人的皮影班子,全指望“拿人子”的绝活吃饭哩!面对台下几百人的观众,父亲不敢有任何闪失。有时,在演戏的空隙,技痒难耐的冯守坤也学着父亲的样式,拿着皮影人物在幕布上比划两下子。与此同时,父亲还要求他大段大段地背诵台词。原先唱皮影戏,台词主要靠口头传授。由于冯守坤有文化,他便把这些唱词都用文字整理下来,几年下来整理了5大本,这为后人学习、研究皮影戏留下了一笔宝贵的财富。

这样过了几年,父亲见冯守坤皮影戏剧唱词功底渐厚,有空了便手把手教他“拿人子”。父亲要求很严格,哪个动作做得不像,轻者大声呵斥,重者连打带骂。在每天的“拿人子”任务完不成之前,连觉也不许睡。经过一番苦练,父亲看冯守坤“拿人子”动作已熟,便有意识地开始让他学着配戏。经过二三年的练习,父亲便将“拿人子”的任务正式交给了冯守坤,自己当甩手掌柜了。此时已经解放,上级也号召大家搞群众文化活动,冯守坤他们除了在当地演出之外,足迹遍布山东、河南、安徽、河北交界的广大地区,成为深受当地群众喜闻乐见的艺术形式。

到了上个世纪六十年代后期,随着文化大革命的愈演愈烈,定陶皮影首当其冲,被列为“四旧”对象,一些红卫兵要求冯守坤交出来烧毁。冯守坤不忍流传了几辈子的皮影道具毁在他的手上,便从家里拿来一些旧书、纸板影像抵账,而那些真正的皮影,则被他藏进了地窖,一件也未曾丢失。尽管这样,冯守坤还不放心,隔几天就偷偷到地窖里看看,一怕被人偷,二怕这些皮影受了潮。那种担惊受怕的心情,非局外人所能理解。70年代中期,形势稍微放松。冯守坤为了填饱肚子,每年冬闲时节,便领着皮影班子走街串巷进行演出。一个冬天下来,一个人能分几十元钱,这在当时是一笔不小的数字。

到了八十年代中期,随着电视的逐渐普及,皮影戏的市场越来越小,一些演员见在皮影戏班不能挣钱,便加入了外地的戏剧团,定陶皮影戏剧班随之而解散。冯守坤把皮影人物造型压进箱底,一心一意地当起了后冯村的村干部。先是村会计、村主任,后来当起了村党支书。在村党支书这个位子上,冯守坤一干就是5年,直到1989年退休。已近花甲之年的冯守坤随遇而安,干干农活,没事时就把那些皮影拿出来晾晾,以防虫蚀。碰到哪天高兴了,他便叫上村里的几个皮影戏班老友,在一起唱上“一缸子”,引来一群大人孩子跑来看风景。

近年来,随着国家对非物质文化遗产保护力度的不断加大,定陶皮影再次引起外界关注。先是县文体局的领导多次到家调查了解情况,市报社、电视台采访,省里和国家级的皮影专家也先后来到这里,对冯守坤放了几十年的一件件皮影作品爱不释手,啧啧称赞。这时,一些文物贩子也打起了定陶皮影的主意,他们辗转来到冯守坤的家,说想花一万元买定陶皮影。冯守坤说,这是祖宗给我们留下来的遗产,你给多少钱也不卖。

2007底,一个喜讯在后冯村传开,定陶皮影在成功申报省级非物质文化遗产之后,又成功列入国家级非物质文化遗产公示名录,整个后冯村沸腾了。那些原先跑到外地剧团的演员,也纷纷跑来为定陶皮影祝贺。冯守坤更是喜不自禁,保存、传承好定陶皮影的信心也更足了。他说,一定要将定陶皮影“拿人子”的绝活尽快传给子孙。

定陶皮影

定陶皮影,又名隔纸说书,起源于清朝末期张湾镇后冯村,至今约有二三百年的历史。

冯氏先人与明朝迁居定陶,约在1821年,冯玉濮、冯玉福受剪纸艺术的启发创始了皮影,至今已传了六代。

定陶皮影系用牛皮制作,形制巨大,高一尺有余,风格质朴粗犷,色泽古拙,刻工劲健,很接近鲁西南的剪纸风味,具有强烈的地方特色。

初时,冯氏先人善于剪纸作画,明朝移民至定陶后,经常在纸板上刻成各种人物、动物、拴在木棍子上玩弄嬉戏,并编讲一些童趣故事,自娱自乐。当时刻画的影人尺寸不固定,灵活性也差。

因为纸张不易保存,冯氏后人就试着在牛皮草上刻划,照着木偶的形式改进制作工艺,增加关节,使其灵活性大大加强。由于牛皮的特殊质地,在制作过程中都要选用上等、年轻的公牛肚子两侧的皮作为原材料,这样的牛皮厚薄适中,质坚而柔韧,青中透明。所取牛皮待洗干刮净,晾至净亮透明时才用于制作。制作时先将样稿轻画于牛皮之上,然后用各种型号不同的刀具或刻或凿,后上色、熨平,每个过程都有专人负责,后一关只有族人才完成,从不外传。加工成型后的皮影各部件,用软丝线打结固定,装订组合后上杆待用。雕刻时,不能镂空太多,适当留实,尽量做到繁简而不妥,艳丽而不空洞。每一个形象不仅局部耐看,而且整体配合也美,既充实又生动,构成完美的艺术整体。组合起来,场面人物突出,色彩、造型上醒目,画面线条的显示细密繁复、疏密层次以及工艺都具有较强的可观性。

随着雕刻工艺的改进,所刻画人物基本掌握在约尺余大小,人物身体仿佛真人缩小,手臂过膝,面部一般为正侧面,阴刻、阳刻互相搭配。阴刻多为圆眼睛、疙瘩鼻、额头饱满,冠饰后移幅变大,显得竟敢有神采。阳刻多为平长细眼,小嘴巴、直鼻梁,显得平和大度。旦角多用阳刻,那全侧面的外轮廓线极富弹性,悬鼻、高额、小唇、一弯细眉和凤眼直连云鬓。透过镂空而留下的外轮廓看其五官的造型细线,使人能感受到古代青年女子“面如傅粉一般同,唇似丹朱一点血”的极尽娴雅妖媚之态。净角多用阴刻手法,其眼、眉、鼻、嘴的笔法刀法大胆、夸张,变化多样。有形象“巨口獠牙,口放霞光千道”,造型粗犷,酣畅淋漓。一般影箱有七八十个身段,上百个以上的基本不重复的头部造型,如净角形象光是眼眉部分的变化,一幅影箱中至少有五六十种之多,充分表现出了人物造型的基本特征。同时在人物刻画上吸引了历代壁画、雕塑、画像石等艺术成分,创作出的一幅幅皮影,让人看后叹为观止。

定陶皮影在用线上除了其他皮影都用虚线、实线之外,其虚、实线、绘线及暗线的运用也更为别致。虚、实线常用于皇宫贵族的建筑、摆放、衣饰等,显得富丽堂皇;绘线以黑线代刀,在难以雕镂的微小装饰物上描绘,细致精彩,使用的颜料大多是艺人们自制的大红、大绿、杏黄等,尤以杏黄用的多。这样一来,皮影更显得色彩鲜艳明快、清雅大方,耐蚀而且长久不变形。

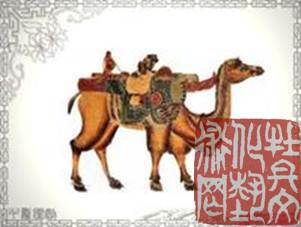

定陶皮影的其他影件如殿堂、帅帐、案几、牙床、花轿、车马以及各种动物、花卉等道具,结构多被压缩,而且稍有透视感,都比影人低,与影人同台演出时,形成强烈的对比,彰显影人肢体灵活,充分体现粗中有细,豪放有致的艺术风格。

定陶皮影多上演历史演义戏、民间传说戏、武侠公案戏、爱情故事戏、神话寓言戏等。不仅如此,艺人们还自己编写了一些民间故事,则更多的移植一些戏曲故事,随着皮影制作工艺的成熟,剧目的丰富,定陶皮影逐渐开始在乡村间流动演出。

大约在上世纪三十年代,定陶皮影的制作表演形式才固定下来。第三 代传人冯瑞荣,把猪被传下来的操纵方法总结成艺诀,对皮影艺术进行了丰富和发展。规范了演出道具,并沿用至今。所用布幕,多用生绢、生丝布,桐油滤过,框架为“3×7”尺寸小,灯光用海碗吊灯,一灯多捻,明晃照人。增加了伴奏人员,演出时少则六七人,多则一二十人,上演剧目也达到了三四十出,并有了连台本戏,可连续演出月余。

定陶皮影在音乐上广泛吸收了戏曲和说唱艺术的因素,形成了较为固定的行当、板式、唱腔。乐队以板胡为主奏乐器,文武场齐全。表演技艺也大大提升,操纵技巧繁复高超,武打场面紧锣密鼓,影人枪来剑往,上下翻腾。文场的音乐与唱腔更是音韵缭绕、优美动听。演出范围扩大到山东、河南、安徽、河北交界的广大地区,成为深受当地群众喜闻乐见的艺术形式。

由于定陶皮影造型古朴典雅,民族气味浓厚,以其演出装备轻便,声腔丰富优美,表演精彩动人而著称, 冯氏皮影操作巧妙,道白有声有色,又广泛地吸收了鲁西南地方戏和民歌曲调的风格,故韵味独特,悠扬宛转,语气诙谐,故事生动,深受农民喜爱。

定陶皮影艺术的早期形式尚保留有纸窗戏的表演手法,至今,群众中仍流传着“纸窗影戏看坐骑,沙窗影戏看摆设”的说法。

冯氏后人表演皮影大多以《封神演义》、《西游记》中的故事为主要内容,大部分剧目流传至今。

皮影戏

概述

皮影戏,旧称“影戏”,也叫“驴皮影”、“灯影戏”。河北唐山一带则称“乐亭影”或“影儿”。江、浙一带俗称“皮囝囝”。福建、广东称之为“皮猴子戏”或“竹竿影”等。有人把皮影戏归属于傀儡戏范畴,称之为“平面傀儡”,倒也不无道理。

历史起源

皮影戏的起源,有种种传说。其一,西汉文帝刘恒的宫妃“抱太子在窗前玩耍,巧剪桐树叶做人形,映在窗上表演”。其二,汉武帝刘彻,“因爱妃李夫人过早去世,帝思念不已。时有齐人少翁言能至其神,于是乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,帝居他帐遥望。见有好女如夫人之貌,还幄坐而步,仿佛是夫人之像。”以上传说虽然讲的不是皮影戏,却足以说明古人早就利用光影来做各种娱乐游戏了。广泛流传于民间的窗花、走马灯等其实也是利用光影的民间美术品,它们正是皮影戏的形成、发展和完善的好素材。

从历史资料看,皮影戏的形成、完善,是在唐、宋时代,有1000余年的历史。如唐代,有人用张挂绘画或活动纸人伴随传经讲史。据孙楷第著《傀儡戏考原》记述:佛教门人“僧徒夜诵经卷,装屏设像”。宋代张耒著的《明道杂志》写道:“京师有富家子,少孤,专财,群无赖百方诱导之,而此子甚好看弄影戏,每弄至斩关羽,辄为之泣下,嘱弄者且缓之。”又据宋孟元老所著《东京梦华录》描述:“逢节庆日,每一坊巷口无乐棚去处,多设小影戏棚子,以防本坊游人小儿相失,以引聚之。”《都城记胜》中说:“影戏。凡影戏乃京师人初以素纸雕镞,后用彩色装皮为之。其话本与讲史书颇同。大抵真假相半,公忠者雕以正貌,奸邪者与之丑貌,盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也。”南宋时,周密已经把临安(杭州)享有盛名的皮影艺人贾震、贾雄、尚保义以及女艺人王润卿等20余人,记述于所著的《武林旧事》一书中。而且还记录了皮影团体—绘革社。由此足见宋代,皮影戏已经成为颇受群众喜爱的戏剧艺术了。

皮影戏(20张)

到了元代,皮影戏开始作为军队中的娱乐活动,到大西北和波斯(伊朗)随军演出。据说,伊朗的皮影戏就是传过去的。以后又传入等国。德国大诗人歌德,就是一位皮影爱好者,1774年,在一个展览会上,他特地把皮影戏介绍给德国观众。之后,他又举办皮影戏演出,以庆祝自己的生日。至今,日、美、法等国的博物馆,都把的皮影作为珍品展览收藏。许多国家都有皮影艺术团体。美国则有“悦龙皮影剧团董事会”。德国奥芬巴赫市皮革博物馆内,一展厅专门收藏、展出和世界各国的皮影3000余件。的展品全都是清代精品。应邀帮助整理、布展的三位皮影专家看后为之震惊、激动不已。此馆还收藏皮影文字资料。其中就有李福增的代表作—皮影《猪八戒智激美猴王》剧本。

由此可见,的皮影艺术,对丰富世界文化宝库,增进各国人民的文化艺术交流做出过较大贡献,对近代电影艺术的发明、发展也有一定的促进作用。西方戏剧史家曾说过:“的皮影是电影的开山祖。”