红薯淀粉制成的粉条称 “红薯粉条”,制作过程俗称“漏粉条”,手工下制的吃起来才有“老味儿”。

有着30多年下粉条经验的刘克锋是定陶县马集镇马集村村民,每年都到菏泽开发区丹阳办事处大马庄社区,为附近村民漏粉条。近日,牡丹晚报记者专程采访了他。

“欲漏粉条,先制粉子,粉子是决定粉条口感的基础。”刘克锋说,粉子即红薯淀粉,清洗干净的红薯剁成块,磨成糊,经沉淀、过滤、风干后即成。

找片空地垒一大锅台,铁锅口径3尺有余,旁边放水缸、水盆,加煤烧水,等待“和糊”。

“和糊是把红薯淀粉像和面那样和成要求的糊状。”刘克锋说,和糊可不是一和就成的,要有一个懂技术的“老师儿”统一指挥。“老师儿”要把少量淀粉放进小盆内,加温水搅拌成稀乳状,称“芡糊”,然后加开水预热。把红薯淀粉和适量的白矾放入搅拌机内,加入开水搅拌…… “中间不能停歇,搅拌方向也不许改变……”“老师儿”王建军说。

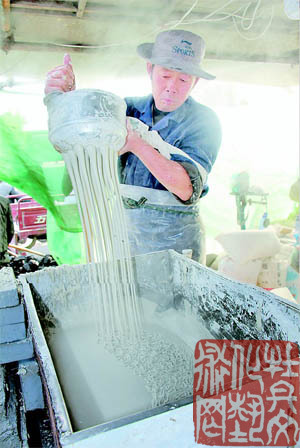

大铁锅里的水沸腾着,掌漏瓢的立于锅前,用毛巾把瓢柄缠在手腕上,一手托瓢,一手握拳在瓢边上轻轻捶击,粉糊儿便从漏瓢里漏入锅中。瓢底离水面近,漏出的粉条粗,离水面远,漏出的粉条细,掌瓢的根据所需粉条的粗细,调整木瓢的高度。锅里的水始终沸腾着,粉条往锅中落下时,不能总是落在一个部位,掌瓢的就要慢慢地前后左右移动漏瓢,像打太极拳一般。

粉条下锅后,很快从沸水中浮出,有专人拿着特制的长筷子把粉条从锅中捞进盛有冷水的大盆里,冷却后,把粉条搭在一根短木棍上。短木棍长2尺左右,粗细均匀,称“粉条竿儿”。根据所需粉条的长短,把粉条截断。

粉条上竿儿后,要在寒冷的夜间挂到外面自然冷冻,第二天解冻时,用木板拍打,除去冰碴儿后,用手把粉条散开晾晒2天即可。这一冻一解,便去掉了粉条的黏性。

“手工下粉条即繁重效益又不高,以前的老伙计都不愿意干这个了。”刘克锋边抽烟休息边对牡丹晚报记者说,他们也不为挣那俩钱,就是感觉老祖宗流传下来的手艺不能丢。