也许是年龄渐长的缘故,近来往往滋生怀旧情绪。时常萦绕心头的,就是外祖父故宅上那两间装满童年故事的老屋。

由于父亲英年早逝,为了生计,无依无靠的母亲便带着我和弟弟转移到外祖父家居住,直到我上大学时才返回老家,在这里度过了十多个寒暑。

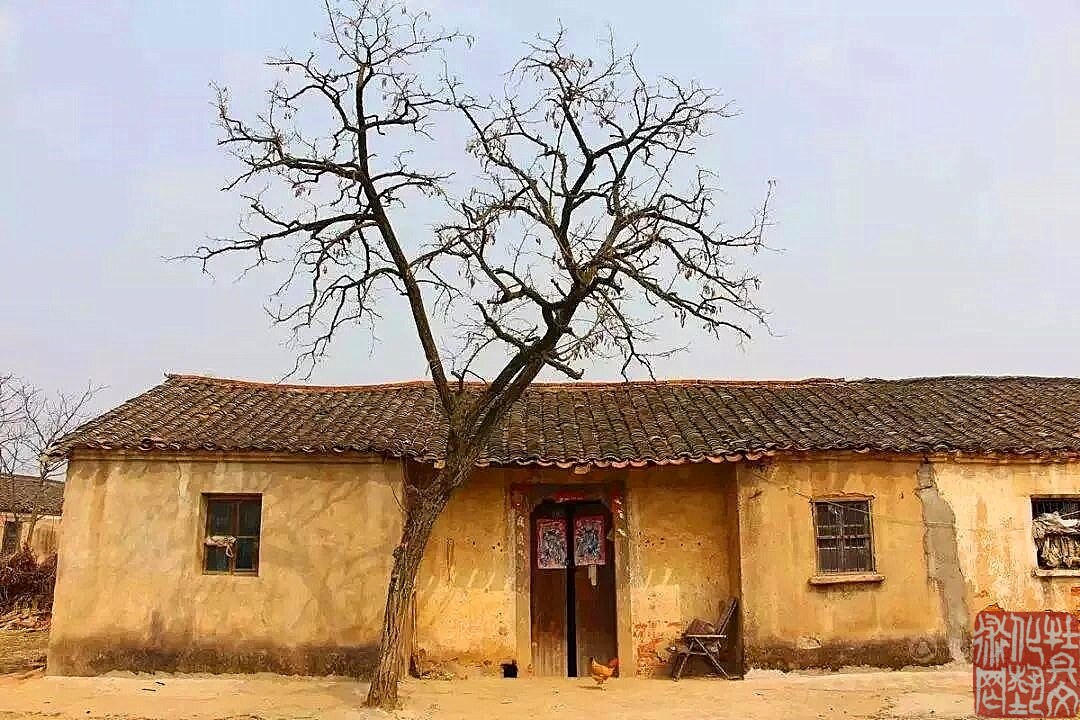

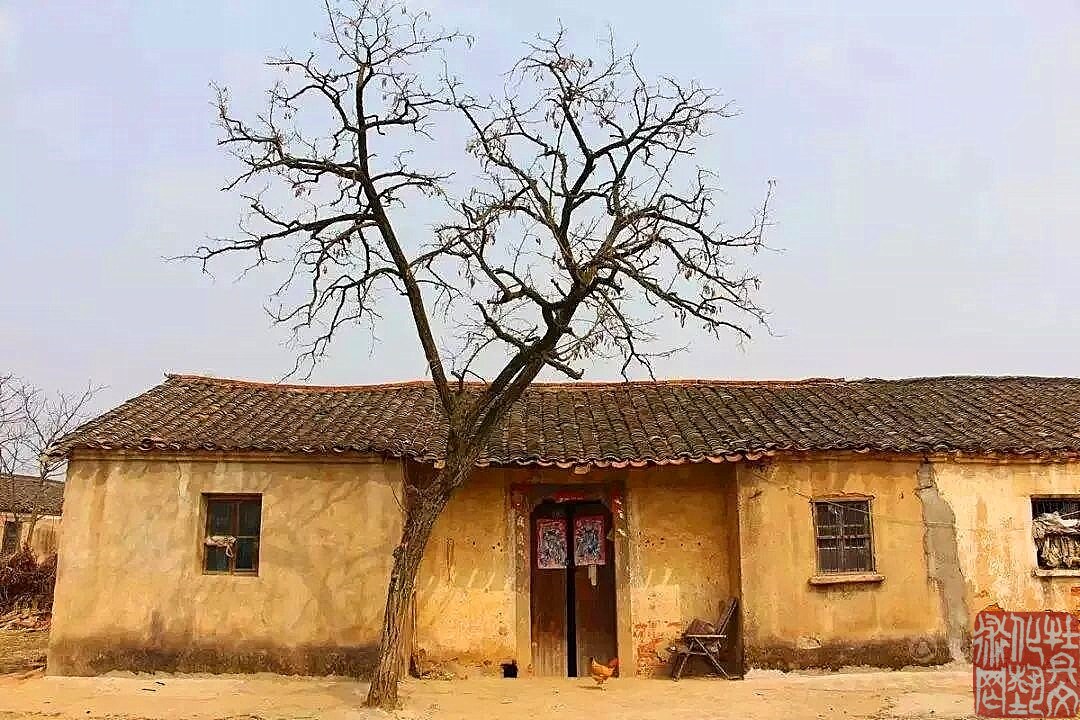

外祖父家的主房是两间砖土结构的平房,为了防漏,用石灰捶了顶。说是砖土结构,其实只有五行砖基,主要是土墙。另外一间更为简易的配房便做了厨房。

与外祖父家庭院相连接的是一个深长的南北向胡同,胡同的北头,地面突然开阔,形成一块平坦的低洼地,很像一条长龙的前首,老屋就建在龙首右部的这块洼地上,紧靠着一个方圆数亩的大水坑。每当下大雨,各家各户的积水汇合成一股洪流,顺着胡同奔涌而来,像龙口吐瀑,在外祖父家门前形成一道颇为壮观的瀑布。水坑的鱼儿喜欢逆流而上,在瀑布间窜游跳跃。站在老屋的门槛上,即可尽览“鲤鱼跳龙门”的奇观,这成为我记忆中的一道风景。

老屋坐东朝西,用秫秸箔隔成内外间。母亲和弟弟住在里间,我住在外间。母亲是个干什么都要强的人,虽然房间窄狭,但总是拾掇得干干净净,利利索索,有限的几件家具摆放得整整齐齐,有条不紊,给人一种舒适顺眼的感觉。

那个时候,一家老小主要靠外祖父挣工分,尽管生活时常得到救济,但依然十分困窘。母亲就白天下地干活,夜晚纺纱织布,想方设法养家糊口,倾尽全力供我和弟弟上学读书。母亲心灵手巧,理家过日子很有心计,常常变着法儿粗布精制,也要让我们穿得可身可体,挖空心思粗粮细做,也要让我们吃得有滋有味。每天傍晚,一家人团聚在屋当门的饭桌上,时常谈论些乡里乡邻的轶闻趣事,谋划些维持生活的门道出路,主要的话题,还是教育启示我和弟弟好好读书。这种温馨的家庭气氛,一时冲谈了疲劳和忧烦,虽然粗茶淡饭伴野菜,却吃得津津有味,格外香甜。

夏天,母亲种在屋檐下的丝瓜、葫芦、豆角等,顺着木杆儿爬到房顶上,郁郁葱葱,在房前形成了一道绿色屏障。硕大的葫芦,修长的丝瓜,纤细的豆角悬挂其间,夹杂着黄色、白色的花朵,把农家小院装点得生机盎然。屋外骄阳似火,室内却一片阴凉。我和弟弟时常坐在窗下看书做作业,偶尔遇见窗前戏花的蝶儿在绿叶间穿梭,倒也十分惬意。

晚上,我和邻居的孩子乘兴爬到屋顶上乘凉。有了这个落差的高度,仿佛置身空中,视觉上便感到月亮更明,星儿更亮。凉风阵阵吹来,清爽扑面,令人心旷神怡,就像把蒸人的暑气都挤到了地面上。我们指着皎洁的月亮念叨嫦娥,望着浩瀚的银河述说牛郎,看着满天密密麻麻的星斗,想象九霄之上的天堂和玉皇。很多时候,我们就是这样躺在平滑的屋顶上,带着那种飘渺如仙的虚幻,进入了甜甜的梦乡。

图片

秋天,农家小院里便收藏了田地里丰硕的果实。玉米棒像褪了裤似的一捆一捆地扎在一起,就挂在屋门两边的木框上,黄澄澄的,常常让我生发金色的梦想。自留地里采摘的辣椒,母亲用线一个一个串起来,就吊在窗户的棂子上,红通通的耀人眼目,谁看了都会生发炽热的。屋檐下悬挂着几个留着开瓢的葫芦,就像元宵节的灯笼,齐刷刷地排列着,很好看。破旧的土屋经过这一番打扮,恰如戴上首饰耳坠的农家少女,朴素中透出几分灵秀来。

冬天,大雪封门,寒风刺骨。母亲就把用麦秸秆草编制的苫子吊在屋门口,又用一个破损的铁锅盛上灶火,放到屋中央,小屋里立时充满了融融的暖意。不知多少个夜晚,母子三人共用一盏煤油灯,母亲手摇纺车,陪伴我们读书学习。困了,就给我们讲述古人勤学苦读的故事,什么孟母三迁、承宫求学、凿壁偷光等,都在我们幼小的心灵上留下了深刻印象。饿了,就在灶火里蹦几个玉米花。那些日子,老屋窗口上的灯光,经常迎来司晨的鸡鸣。

房屋外间,对门安放着我的那张木床。墙壁上,按我的意愿,正中悬挂着毛画像,两边张贴着杨子荣打虎上山,李玉和手提红灯的剧照,破旧的墙面显得焕然一新。里间对窗的墙上,是母亲敬奉的神像。依稀记得居中的主神端庄肃穆,威中含慈,侍立两侧的金童玉女活泼清秀,笑中露憨。里外间一箔之隔,俨然是两个世界。

每到春节,母亲总要在神像前燃香长跪,虔诚祷告,祈求神灵为家庭赐福。尔后,还要在屋门两旁焚烧纸钱,酬谢门神一年来保佑平安。好像冥冥中有一些洞察人世无所不能的神仙,按照各自的职责,掌管着红尘中凡夫俗子的生死祸福,对这些,我当然不能相信,但也理解和体谅老母亲的良苦用心。实际上,这都是世间弱者渴求保护盼望公正的一种美好愿望,是善良者祈福避祸的一种精神寄托。不过,过年时有了这种香烟缭绕的气氛,倒也给盈盈斗室增添了几分神秘和庄严。

老屋临近水坑,时常遭受水患的威胁。1968年前后,连续涝灾。每到夏天,淫雨连绵,坑水陡涨,大水时常漫到院子里,直逼房门。我站在门坎上张望,视力所及,白茫茫一片汪洋。土屋似乎成了大海中的不系舟。水三四天才能退下,退水时偶尔还可在院子里捡到搁浅的鲫鱼呢,于惊险中带来几分乐趣。少年时代忧水嬉水的经历,深深留在记忆里。

春去秋来,花开花落。又是一个“微风传曙漏,晓日上春霞”的日子,我和弟弟领着母亲告别了老屋,搬回了祖辈聚居的老家。外祖父年老无靠,也随我们一起迁居。充满欢乐和亲情的老屋,一下子人去室空,孤独无依了。

我和弟弟成家立业以后,本打算结草衔环酬报二老养育之恩,孰料,外祖父和母亲却过早舍我们而去。深恩未报的疚歉一直是我情感上的缺失。这也是我对老屋始终念念不忘牵挂于心的初衷。

离开老家已经二十多年了,风雨侵蚀,年久失修,老屋早已坍塌。当年欢乐温馨的家园,如今瓦砾遍地,变成了一片废墟。

尽管往事如烟,逝者如风,每年清明节给母亲祭罢坟,我总还要带着妻子儿女到老屋旧址上看看。只要往老宅的泥土上一站,当年那份清苦中的欢乐,那份孤独中的亲情,那份忧戚中的幸福,就会如潮般涌上心头,让我刻骨铭心,禁不住潸然落泪。我多么想重新回到老屋,依偎在母亲身边,再看看那手摇纺车的熟悉的身影,再听听那如诗如歌如泣如诉的传说故事。我多么想再躺在那张木床上,嗅着老屋神秘诱人的气息,美美地睡上一觉,做一个金灿灿、暖洋洋的梦啊。

老屋,永远在我心中。

2002年4月于费隐斋

作者简介

张存金,笔名金锦,作家协会会员,菏泽市作协名誉,曾任菏泽市副市长,菏泽学院党委书记。