在农村长大的70后大多数都有“同款”父母:他们经常为一些家庭琐事争吵不休,谁也不让谁,谁也不服谁。他们的争吵就像顽皮的孩子用瓦片在湖面上划过一道长长的水漂,很快又恢复了平静。在吵吵闹闹、鸡飞狗跳的生活中,他们的子女长大成人,他们却灯尽油枯。我的父母亦是如此。

——题记

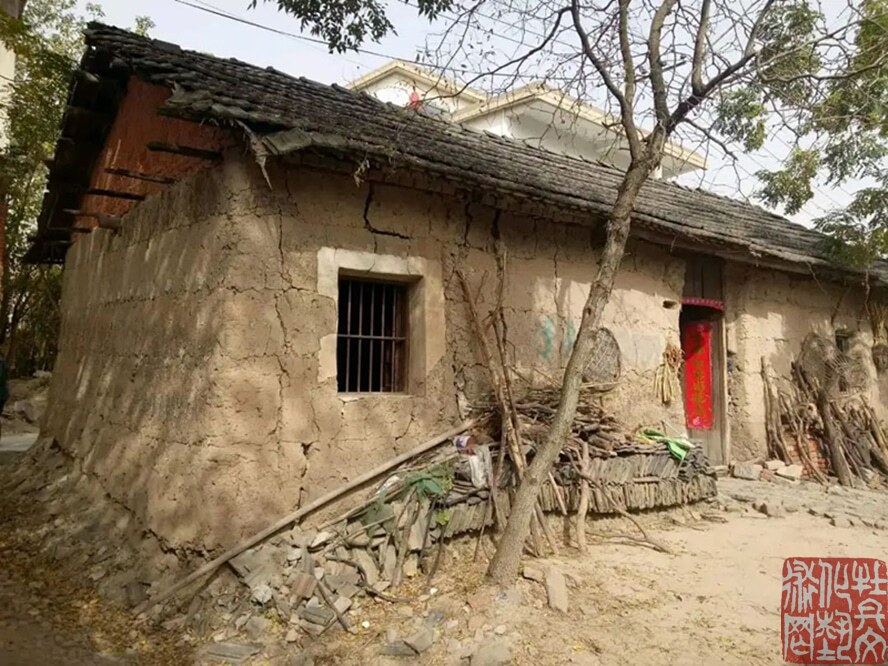

在鲁西南黄河岸边一个普普通通的小村子里,曾经住着俺爹俺娘。小时侯,听奶奶说,爹娘成婚那天,爹掀开了娘的红盖头,他想瞧瞧这个经媒妁之约、从未谋面的女子长得啥模样;至于爹长得啥模样,娘却羞得连瞧都没敢瞧一眼。

婚后,娘先后生下了大姐、二姐。70年代初期的农村还没有实行计划生育,“不孝有三,无后为大”的思想仍然占据着人们的头脑。本来就沉默寡言的爹更加沉闷了,常常蹲在屋檐下“吧嗒吧嗒”地抽旱烟。那天他终于爆发了,声嘶力竭地冲娘吼:“你咋这么没本事,不给俺生个‘带把的’,你这是要断了俺老李家的香火呀!”娘气得喝了一盏灯的煤油,幸亏发现的及时被救了过来。

从此,爹和娘开始了旷日持久的“冷战”,虽然白天在一起干农活,在一个锅里刷勺子,晚上通铺而眠,但他们谁都不理谁。直到娘生下了我,爹喜极而泣,在院子里仰天长啸:“老天爷呀,俺老李家终于有后啦!”爹对娘的态度好了许多,主动搭讪,忙前忙后侍候月子。后来,娘又生下了三妹,爹甚是欢喜:“俺已经有儿子了,再生一个千金,不孬,不孬!”事实也却是如此,爹娘把小的三妹视为掌上明珠,我这个“带把的”却因淘气常常挨爹的打。

至此,我家六个人物在我的笔下应运而生。人生如戏,戏如人生。爹娘永远是主角,我们姊妹四人是配角,上演着一幕幕家庭交响曲。爹和娘是那种永远也“磨合”不好的夫妻,他们仍然为一些鸡毛蒜皮的小事相互“顶牛”。一吵架,就会把那些陈芝麻烂谷子的往事翻出来,吵到,娘就会使出“杀手锏”:“姓李的,要不是为了孩子,我早就走了,一天也不跟你过!”娘用这句话拿捏了爹好多年。爹则“哼”了一声,翻了个白眼,摔门而去,大有“壮士一去兮不复反”的势头,娘则坐在门槛上号啕大哭。对此,我们充耳不闻,视而不见。在我们看来,他们的争吵既无聊又无趣。爹娘的争吵往往不超过半个小时,半个小时后,爹就跟没事儿似的回家了,娘的气也消了,他们该干啥干啥去了。

至此,我家六个人物在我的笔下应运而生。人生如戏,戏如人生。爹娘永远是主角,我们姊妹四人是配角,上演着一幕幕家庭交响曲。爹和娘是那种永远也“磨合”不好的夫妻,他们仍然为一些鸡毛蒜皮的小事相互“顶牛”。一吵架,就会把那些陈芝麻烂谷子的往事翻出来,吵到,娘就会使出“杀手锏”:“姓李的,要不是为了孩子,我早就走了,一天也不跟你过!”娘用这句话拿捏了爹好多年。爹则“哼”了一声,翻了个白眼,摔门而去,大有“壮士一去兮不复反”的势头,娘则坐在门槛上号啕大哭。对此,我们充耳不闻,视而不见。在我们看来,他们的争吵既无聊又无趣。爹娘的争吵往往不超过半个小时,半个小时后,爹就跟没事儿似的回家了,娘的气也消了,他们该干啥干啥去了。爹和娘吵得凶的一次是在大姐上高三那一年。爹非让大姐辍学,说是家里缺劳动力,女孩子上学没用,认几个字找个婆家嫁出去得了。爹重男轻女和读书无用论的思想彻底激怒了娘,她表现出了前所未有的强势,把一瓶“敌敌畏”放在爹的面前:“姓李的,你要是让闺女辍学,我就死给你看!”爹被吓了一哆嗦,“她要是能考上大学,我头朝下走”,说完又做着那个重复多年的动作——“哼”了一声,翻了个白眼,摔门而去。

大姐倒也争气,考上了省内一所医科大学。娘把入学通知书放在爹的面前:“姓李的,闺女考上大学了,你头朝下走给我看看呀!”爹这次认怂了,像个做错事的孩子,低着头一言不发。娘又用“你头朝下走给我看看”这句话拿捏了爹好多年。爹不再反对我们读书,我和三妹也如愿以偿地考上了大学。大二那年,我写了一篇关于故乡的文章,参加省内重点高校征文大赛,获得了二等奖,学校发了3000元奖学金。暑假回家,我把这件事告诉了爹娘,爹娘喜得合不拢嘴,爹逢人便说:“俺儿子当干部啦,有出息啦。”我至今也不理解爹为什么把发表文章和当干部这两件风马牛不相及的事儿联系在一起,也许孩子能当干部是父辈朴实的愿望吧。

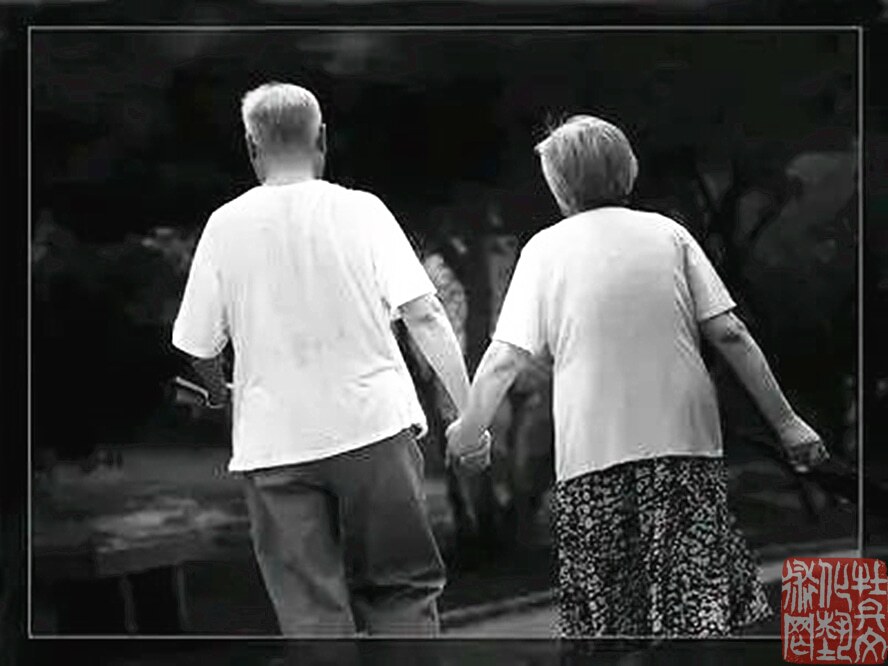

娘走了,爹的故事还在继续。

爹不肯留在城里,执意回老家一个人生活,他说守着老屋心里踏实。我放心不下,每周驱车回家看望爹一次。那次回老家,推开虚掩的大门,我怔住了:只见爹蹲在院子里,左手拿着娘的照片,右手持一根木棍,在地上比划着:“你这死老婆子,你的办法不行,就按我说的办......”泪水瞬间噙湿了我的双眼,他在和死去的娘“吵架”,他用这种方式宣泄着内心的孤独与落寞。这次我铁了心要把爹接走,不能让他一个人在老家了。我把爹扶上了车,望了一眼曾经给了我欢声笑语的老屋,像是在重逢,更多像是在告别。

在娘去世8年后,爹也走了。临终前他非要我把他送回老家。我和大姐、二姐、三妹都请了假,在老屋里静静地守着爹,尽后的孝心。我从旅行包里拿出一套寿衣,哽咽着对爹说出了一个埋藏多年秘密:“这套寿衣是俺娘临终前给你做的,她说只有她做的衣服,你穿着才合身,娘不让给告诉你......”爹走了,嘴角带着一丝笑意,眼角挂着两滴清泪。

这就是俺爹俺娘,他俩如同针尖麦芒,干了一辈子仗,都没干来一张离婚证。两人纠缠了一辈子,摩擦了一辈子,两人大的遗憾就是没有把对方改造成功。娘没有习得女戒、女德,没有习得男人吃软不吃硬的祖训;爹则是一根筋、认死理。一对夫妻,一世亲人,为了孩子们能吃饱穿暖,为了这个家,在磕磕碰碰、打打闹闹中建立起彼此的忠诚和对家庭的责任。爹娘的婚姻,有他们那个年代的诗度和内涵,氤氲出美好悠长的味道......

作者简介

李雪涛,菏泽市作家协会会员,菏泽市作家协会鲁西新区作协副秘书长。始终相信文字的力量,喜欢用文学的思维观察社会,洞悉人生,曾在省地市级报刊杂志和网络平台上发表散文、随笔多篇。