杨斜村村貌有点儿古老,比村貌更老的是一个老人,比老人更老的是一把130多年的弦子,比弦子更老的是一把扬琴,比扬琴更老的是一个故事。

在杨斜村,老人带着一对老夫妻拉弦子、敲扬琴、呤唱了53年琴书,熏陶了几代人。

老人、弦子、扬琴,成了杨斜村多年孝老爱亲、处理邻里关系、维护村庄文明的符号。

昨日,笔者走进了这个略带一些古朴痕迹的村子。

痴迷戏楼的“小长工”

老人叫刘明建,今年87岁,是牡丹区大黄集镇杨斜村年龄长的一个。

12岁时,刘明建跟父亲在邻近的李八老村当长工。

李八老是个数千人的大村,一富户人家在村里集市上修建了戏园子,戏楼花花绿绿的,每晚都要演戏。刘明建和村里的孩子看不懂戏,就在后台看化妆或趴在舞台一角看敲琴、拉弦。

那把名叫扬琴的琴太神奇了,个头有半庹长,只两拃宽,一端的上角有个巴掌大的小抽屉,里面装着调弦音用的小物件,几根像头发样的弦从两端并排紧紧地蹦在琴面,敲琴的艺人两手分别持一筷子状的竹纤,小鸡啄米样在几根弦上敲,发出的声音好听极了。

随着年龄的增长,刘明建不再那么玩皮,可对那些乐器和台上的走马唱腔越来越疾迷。他边扛活边学唱,很受富户人家和李八老村村民的喜欢。

现实版的《刘巧儿》

因为会唱戏,20岁时,刘明建在李八老村娶了媳妇,并安了家。逢年过节舞麒麟狮子,他当麒麟头,逗得大伙非常开心,很多年轻人围着他转。

李八老村有个叫孙爱兰的姑娘很爱唱,有一次在戏台后央求刘明建教她学唱戏。“中,还有几个人也想学,咱凑到一起试试。”他爽快地说。

从此,李八老村的孙二良、王斧头、孙爱兰、刘巧芝,以及杨斜村的刘根成、刘保贵等几个年轻人,聚在一起跟刘明建学唱戏。

有点儿文化功底的刘根成学得很快,能唱也能用嘴哼哼着“伴奏”,成了骨干力量。对戏曲情有独钟的孙爱兰对他很中意,可遭到父母的反对。

17岁的孙爱兰哭成了泪人,向刘明建诉说。经过刘明建的说和,这对心爱的年轻人喜结良缘。

老琴与邻里共生存

1962年,刘明建回到杨斜村,刘根成和孙爱兰也生了孩子,他们成了好邻居。

“破四旧”时,老戏不让唱了、戏台拆了、服装烧了,只有那把扬琴、弦子,被刘明建拼命夺回,藏在 “是人也别想找出来”的地方。为了避嫌,刘明建和刘根成夫妇压根没提过。

1964年春天,邻村沙窝李集上有斗羊比赛,有人想请戏班子助兴。刘明建和刘根成夫妇被请到会场上,刘明建敲扬琴,刘根成拉弦子、孙爱兰演唱,相得益彰引起阵阵喝彩。这是戏曲班“解体”后,三个人次集体演出,从此成为红极一方的人物。

从1977年开始,刘明建和刘根成夫妇代表当时的黄集公社多次参加菏泽县的文艺会演。

后来,那把扬琴、弦子被刘明建当做家珍,一直收藏在家中保险的地方。逢冬天下大雪或夏天下大雨,三个人就凑在一起敲扬琴、拉弦子,回想“学戏”往事,实在按奈不住,就来几曲过把瘾。刘明建大多当琴手,刘根成大多拉弦子,唱腔自然是孙爱兰的,有时三个人也调换一下角色。

因为三个老人一生的“琴缘”,两家人交往比较密切,四世同堂的刘明建家20多个子孙与三世同堂的刘根成家10多个子孙,都成了亲人。

百年古琴弹新歌

这几年,杨斜村建起“四德榜”,镇里鼓励学唱“四德歌”,三个老人好像找回了当年的感觉。他们不仅弹唱老经典的《东方红》、《大刀向鬼子们的头上砍去》、《社员都是向阳花》,也逐步学唱新经典 《在希望的田野上》、《父老乡亲》,镇文化站创作的歌曲《人,梦》成了他们演唱的重要曲目。

今年夏天,87岁的刘明建把扬琴、弦子交给70岁的刘根成夫妇,并叮嘱道:“这弦子130多年了,扬琴比它还老,从我记事起就这个样子。我老了,常忘了擦,保管不好了,你们保管吧,别潮了。”

孙爱兰不敢轻易去接,因为,她知道扬琴子的份量。看着师傅一脸的重托,她终于将扬琴子搂在怀里,并承诺:“只要我活着,就有扬琴子!”

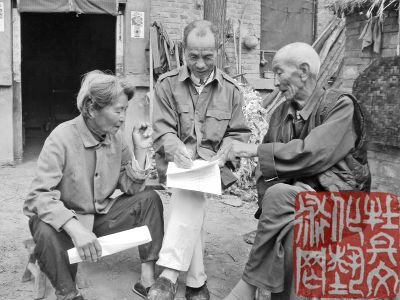

笔者采访时,不少村民在观看,三个老人轮换着展示自已的“技艺”,那股满腔的情怀仍是那么热,那个不变的唱腔仍是那么纯。